Diplômée de l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg en 2006, Mathilde Mestrallet est aujourd’hui photographe indépendante. De nature documentaire, ses projets questionnent la relation de l’homme au paysage, à l’espace qui l’entoure. Ils s’établissent dans des lieux en transition: lotissements, pavillons, habitations collectives et terrains vagues bordant la ville tout en participant à son extension. Ces lieux sont en rupture, discontinus, lieux de passages, de circulations. Ces sites dessinent une limite géographique incertaine, une interface entre ville et campagne, une zone d’échanges entre les différents territoires. Les espaces que Mathilde investit portent les traces d’un passé aujourd’hui révolu, l’urbanisme en étant le témoin.

« Etats des lieux » réunit deux séries photographiques réalisées en Lorraine, près de Forbach, sur deux cités HLM, l’une en voie de démolition, l’autre en rénovation urbaine (projet ANRU). Forbach est une ville profondément marquée par son passé industriel. Comme nombre de sites du Bassin Houiller, on peut constater que le développement de la ville, le paysage et l’urbanisme ont été très largement marqués par l’évolution économique de la région. Après un temps d’observation, de repérages, et de rencontres, Mathilde s’est intéressée aux particularités de ces cités. Comment ce cadre de vie influence-t-il le quotidien des habitants ? Qu’est-ce qui lie la population d’une cité ? Comment se pense l’avenir dans un tel contexte?

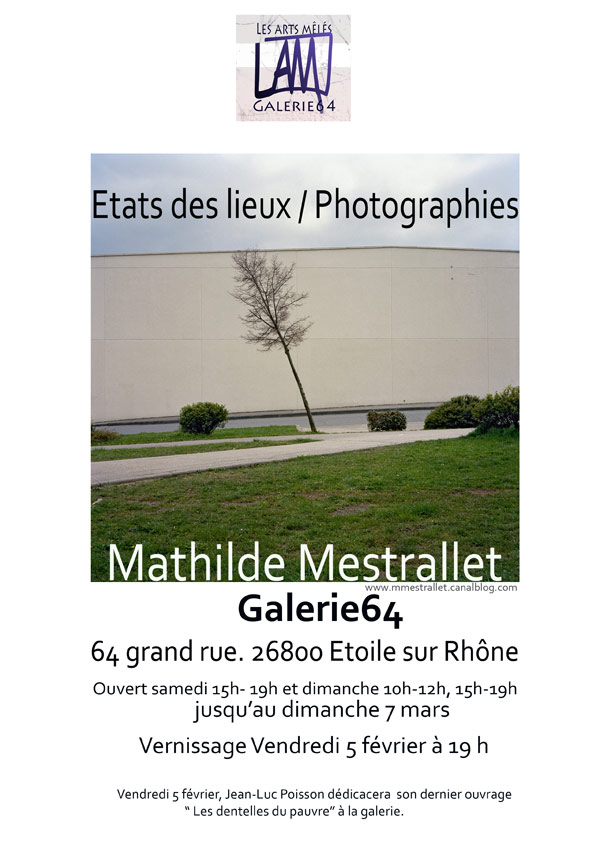

Du jardin ouvrier au centre socioculturel, elle compose ses images avec un paysage très familier, et pourtant tellement improbable : des cités bâties dans un environnement rural, sorte de frontière entre la nature et le béton. Mettre en valeur ce clivage, laisser transparaître l’histoire d’un lieu et montrer ses spécificités, c’est ce que Mathilde veut donner à voir dans ces cadrages. Ces projets ont été réalisés en immersion, dans le cadre d’une résidence d’artiste à Forbach.

Avant les forêts, 2008

Village lorrain à caractère essentiellement rural jusqu’en 1957, Behren les Forbach a connu une transformation et une croissance rapides de sa population avec la construction d’une cité par les Houillères du Bassin de Lorraine (H.B.L.), passant en quelques années de 300 à plus de 10 000 habitants. Un clivage entre habitat rural, traditionnel, et logements collectifs va progressivement marquer cet espace, entre forêt et village ancien, entre espace coutumier et espace aménagé. Cet événement va également marquer l’affrontement de deux temporalités. D’un côté, le temps long du village, de son histoire et des trajectoires individuelles et collectives de ses habitants; de l’autre, le temps court, linéaire de l’exploitation minière (de son début et de sa fin prévisible), des grands ensembles et de leurs résidents.

Cette série de photographies s’intéresse à Behren-Cité, un grand ensemble situé entre la forêt et l’ancien village. La Cité-labyrinthe, est composée de bâtiments à l’architecture répétitive. L’espacement des immeubles, l’organisation de l’espace construit fait écho à l’agencement de la nature. Mais par-delà cette rigueur apparente, les habitants ont su se réapproprier l’espace. Des chemins, des pistes, des lignes de fuite, ou d’autres traces du quotidien (manifestation de l‘espace habité) traversent les pelouses et les espaces verts de la ville. Ces pistes dessinent une topographie singulière des lieux. L’attention que j’ai portée à ces espaces de circulation, à ces espaces intermédiaires entre espace privé et public était pour moi le moyen de faire apparaître cette manière singulière qu’ont les habitants de s’y représenter.

Au loin...Ici , 2008

Construite dans les années 1954-1957, la cité HLM du Kobenberg, qui comptait alors six bâtiments de 50 logements, a été mise en location en 1956-1957. Excentré par rapport au centre ville de Forbach, le quartier est enclavé, une seule voie routière mène au quartier.

Face au quartier, se trouve la cité des chalets, quartier construit dans les années 40. Deux manières d’habiter qui se toisent, s’observent. Et pourtant, ils partagent le même territoire, la même topographie. La vue des barres depuis les pavillons provoque un sentiment d’étrangeté. En même temps, ces espaces lotis, faisant figure d’avatars de nature représentent une ceinture, une autre périphérie en un sens, celle de l’entre-deux. Ce qui caractérise ces espaces construits, c’est l’absence d’amarrage temporel, comme s’ils étaient le fruit d’une génération spontanée. Et pourtant, ils s’inscrivent dans le temps long des trajectoires individuelles et collectives.

La cité du Kobenberg a été en projet de rénovation urbaine. En 2006, un des 6 immeubles de la cité a été détruit, sa démolition n’était que la première phase du chantier qui devait se poursuivre pendant plusieurs années. Pendant un an, les derniers habitants du quartier résistaient, par trop d’attachement au lieu, aux propositions du bailleur visant à les déplacer dans une autre cité. Les bâtiments étaient vétustes, abandonnés. Les appartements vides et ouverts entouraient les appartements occupés. Aujourd’hui, tous les habitants ont été relogés, et les barres HLM, détruites.